編者按:三月是屬于雷鋒的月份。歲月之河悄無(wú)聲息地淌去,時(shí)代的精華卻在歷史的拐角處沉淀下來(lái),結(jié)晶成了我們學(xué)而不倦的雷鋒精神。 雖然雷鋒已經(jīng)離開(kāi)我們半個(gè)世紀(jì),但“雷鋒精神”從來(lái)沒(méi)有從人們的身邊遠(yuǎn)去,許許多多的“雷鋒”其實(shí)就活躍在你的身邊。他可能是一位出租車(chē)司機(jī),可能是一位人民警察,可能是一位環(huán)衛(wèi)工人,也可能是一名“白衣天使”...... 在第51個(gè)雷鋒紀(jì)念日來(lái)臨之際,鳳凰網(wǎng)寧波站推出“寧波正能量”系列專(zhuān)題,為你講述寧波一個(gè)個(gè)“雷鋒”的故事。讓我們追隨雷鋒的光輝足跡,從我做起,從現(xiàn)在做起,弘揚(yáng)社會(huì)正氣,共同培育和踐行“人人為我,我為人人”的精神。

解讀人民的孝子徐祥青 關(guān)鍵詞: 樂(lè)觀 低調(diào)

村民冒著風(fēng)雪送別徐祥青

徐祥青1966年2月出生,1985年入伍,1990年參加公安工作。

2014年2月5日,徐祥青因癌癥醫(yī)治無(wú)效逝世,年僅48歲。

曾被評(píng)為2012年象山縣抗臺(tái)救災(zāi)先進(jìn)個(gè)人、象山縣公安局2012年度“十佳民警”, 2012年度“最美象山人”,2013年度全市公安機(jī)關(guān)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,“寧波好人”,2012-2013年度“全省優(yōu)秀人民警察”,“美麗警察”,全國(guó)公安機(jī)關(guān)“學(xué)雷鋒活動(dòng)成績(jī)突出個(gè)人”,立個(gè)人一等功一次。目前,徐祥青同志的先進(jìn)事跡已入編象山黨史。

- 在寧波象山大徐村,只要一提起他,村里人就會(huì)豎起大拇指,這個(gè)人是徐祥青,今年48歲,是象山縣公安局后勤科民警。他沒(méi)做過(guò)轟轟烈烈的大事,所做之事都是舉手之勞。但就是這些小事,他堅(jiān)持了29年。老百姓喜歡他,稱(chēng)他為“大徐村民的好兒子”。 一個(gè)月前,徐祥青永遠(yuǎn)地離開(kāi)了我們。而建孤寡老人食堂,讓他們吃上一口熱騰騰的飯菜,是他臨終前最大的心愿。 今天,在3.5雷鋒紀(jì)念日來(lái)臨之際,鳳凰網(wǎng)寧波站記者走進(jìn)大徐村,走進(jìn)這個(gè)“老年食堂”。 火紅的燈籠、整潔的桌椅、熱氣騰騰的飯菜,還有老人的笑臉,這是記者看到的景象,看著村里的孤寡老人的一日三餐沒(méi)有了后顧之憂(yōu),相信徐祥青也應(yīng)該含笑九泉了。

- 尊敬老人、助人為樂(lè),是徐祥青一家的家風(fēng)。徐祥青古稀之年的父親徐振倫,是大徐村里無(wú)人不曉的“大雷鋒”,經(jīng)常背著一個(gè)“百寶箱”,不管村里哪戶(hù)人家遇到難題,就立馬無(wú)償幫助。

- 這一份助人的赤誠(chéng)之心,通過(guò)言傳身教,代代相傳。

- 每次村里老人有事,在象山丹城工作、生活的徐祥青總是能在第一時(shí)間趕回來(lái)。這是因?yàn)樗诖謇镉小把劬€”———他的父親徐振倫。

- “你瓜子買(mǎi)得太硬了,買(mǎi)來(lái)給誰(shuí)吃,牙齒吃掉下來(lái)怎么辦?”徐振倫對(duì)兒子敬老有著近乎苛刻的要求,經(jīng)常數(shù)落他工作沒(méi)有做到位。

- 這也難怪。在村里,徐振倫自己就是公認(rèn)的“活雷鋒”。哪家有東西壞了,他就當(dāng)自家的一樣認(rèn)真修理,有時(shí)還自掏腰包買(mǎi)零件;誰(shuí)家需要幫忙,他就立馬放下手頭上的私活,第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)救急。

- “爸爸平時(shí)話(huà)不多,但他用行動(dòng)告訴我,尊敬老人是分內(nèi)事。”徐祥青說(shuō),父親沒(méi)有做過(guò)什么令人印象特別深刻的,驚天動(dòng)地的大事,但那一件件的小事,如涓涓細(xì)流,流進(jìn)自己的心里,生根發(fā)芽。

- 徐振倫的一句話(huà)給徐祥青留下了深刻的印象:“心里有老人,不是買(mǎi)幾樣?xùn)|西就能解決的,要知道老人心里想什么,要知道老人真正需要什么?”徐祥青將這句話(huà)牢牢記在心里,不斷積累經(jīng)驗(yàn),試圖真正走進(jìn)老人心里。

- 退休后,徐振倫攬下了義務(wù)管理殷夫紀(jì)念館的活,而這一干就是18年,18年里,老人每天早上8點(diǎn)半開(kāi)門(mén)打掃清潔,每天下午四五點(diǎn)來(lái)檢查關(guān)門(mén),即使是在徐祥青追悼會(huì)的那天,徐振倫也不忘到殷夫故居看看。

- 當(dāng)問(wèn)到徐家的家風(fēng)家規(guī)時(shí),徐振倫告訴我們:“隨心、平心、寬心、愛(ài)心。”徐振倫告訴記者,祥青走了,但徐家的家風(fēng)沒(méi)有倒。

- “爸爸平時(shí)話(huà)不多,但他用行動(dòng)告訴我,尊敬老人是分內(nèi)事。”徐祥青說(shuō),父親沒(méi)有做過(guò)什么令人印象特別深刻的,驚天動(dòng)地的大事,但卻是那一件件的小事,如涓涓細(xì)流,流進(jìn)自己的心里,生根發(fā)芽。

- 徐祥青敬老的舉動(dòng)最早可以追溯到1985年。那一年,才19歲的他參軍入伍,領(lǐng)到了人生第一筆工資。

- 他第一個(gè)想到的就是村里的“五保戶(hù)”阿富公。老人住著低矮的茅草房,由于少人照顧,常常是吃了上頓沒(méi)下頓。

- 之后,徐祥青省吃?xún)€用,在當(dāng)年春節(jié)前夕,將好不容易攢下來(lái)的20元錢(qián)匯給了老人,讓老人過(guò)了個(gè)好年。然而,第二年老人就去世了,這一切觸動(dòng)了徐祥青的心,讓他體會(huì)到了“子欲養(yǎng)而親不待”的心痛。

- 從那時(shí)起,他決定將大徐村的老人當(dāng)作自己的親人一樣盡心行孝。

- 轉(zhuǎn)業(yè)回來(lái)后,只要單位不加班,徐祥青幾乎每周會(huì)回村里來(lái)“報(bào)到”,給老人送點(diǎn)吃的東西、陪著老人嘮嗑、幫助老人整理屋子、檢查家用電器等等。

- 前年,象山港大橋開(kāi)通了,幾位老人想去看看大橋!徐祥青聽(tīng)到后,在當(dāng)年重陽(yáng)節(jié)就花了幾千元錢(qián)租來(lái)一輛大巴車(chē),載著全村70多名老人去看象山港大橋,這樣免費(fèi)的重陽(yáng)節(jié)活動(dòng)徐祥青已給他們組織了多年。

徐祥青生前為村里的老人換燈泡

徐祥青生前為村里的老人換燈泡

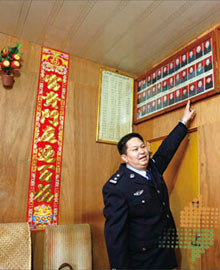

指著相片說(shuō):“他們都是我的親人。”

指著相片說(shuō):“他們都是我的親人。”

徐祥青向老人噓寒問(wèn)暖。

徐祥青向老人噓寒問(wèn)暖。

- 當(dāng)初是徐振倫的言傳身教感染了徐祥青,那么徐祥青的敬老舉動(dòng)也同樣影響著他的兒子。

- 放寒暑假時(shí),徐祥青偶爾也會(huì)帶上兒子徐嘉峰去老人家打掃衛(wèi)生或送些米、油。徐嘉峰一直以為,父親做好事也只是偶爾為之。

- 直到去年年初,媒體對(duì)徐祥青29載默默幫助老人的事跡進(jìn)行報(bào)道后,徐嘉峰才發(fā)現(xiàn):平時(shí)樂(lè)觀、開(kāi)朗,“像個(gè)小孩”的父親還有另外一面,“感到震驚,令人肅然起敬。”

- 年幼時(shí)的徐嘉峰在爺爺奶奶的寵愛(ài)下,和眼下很多孩子一樣,是家中的“小皇帝”。有一次,他跟徐祥青上街,看中一件玩具,賴(lài)在商店門(mén)口,非要買(mǎi)不可。徐祥青也不說(shuō)什么,頭也不回就走了,最后他還是打電話(huà)求助才回的家。 “從此之后,我就改掉了這個(gè)毛病。”徐嘉峰說(shuō)。

- 潛移默化中,徐祥青樂(lè)于助人的精神在徐嘉峰心中扎了根。大二那年,他靠做家教賺了1000元。有一次,徐祥青和他在家閑聊,說(shuō)起大徐村的寒門(mén)學(xué)子。徐嘉峰二話(huà)不說(shuō),當(dāng)即把1000元捐了出去,“當(dāng)時(shí)我爸也不知道我有這筆錢(qián)。”

- 除了家中長(zhǎng)輩的影響。還有一位老鄉(xiāng)的事跡,也總是鼓勵(lì)著徐祥青以及周?chē)娜耍褪潜蛔u(yù)為“京城活雷鋒”的孫茂芳。

- 孫茂芳,49年如一日學(xué)雷鋒,曾走遍八省一市宣講雷鋒精神;他,先后資助了近20名孤寡老人、殘疾人和30余名特困學(xué)生;他,身穿軍裝、佩戴勛章,拿著學(xué)雷鋒專(zhuān)用名片走街串巷……

- “我出生在象山東陳鄉(xiāng)的農(nóng)民家庭,母親早逝,她臨終前跟我說(shuō)的最后一句話(huà)是‘做個(gè)好人’。多年來(lái),我一直牢記她的教誨。”

- 2003年,孫茂芳回到象山老家,在村里轉(zhuǎn)了一圈,就將兒子準(zhǔn)備結(jié)婚用的1萬(wàn)元錢(qián)捐給村里修路。他與村干部到附近的工廠募捐,共募集了30多萬(wàn)元建設(shè)資金。“致富路”很快修好,村里的農(nóng)產(chǎn)品從這條路源源不斷地運(yùn)往山外。

- “學(xué)雷鋒做好事,一時(shí)吃虧是有的,但最終是幸福的、快樂(lè)的。”孫茂芳說(shuō),他最難忘的是,一次在街頭參加學(xué)雷鋒活動(dòng)時(shí)暈倒了,是6名小學(xué)生掏出零花錢(qián),打的送他到醫(yī)院救治。“幸福是什么?就是那種授人玫瑰、手有余香的感覺(jué)。”面對(duì)記者的追問(wèn),孫茂芳笑了。

- 160年前,美國(guó)作家寫(xiě)過(guò)一個(gè)叫《警察的“謊言”》的故事:小鎮(zhèn)青年因女友移情別戀自盡,死者的親屬哀傷而絕望,不僅因?yàn)橛H人逝去,還因?yàn)樗麄兪腔浇掏剑J氐男℃?zhèn)居民會(huì)視他們?nèi)覟楫惤掏健H欢瑐赊k案情的警長(zhǎng)卻宣告:“這是一起謀殺案!”面對(duì)大惑不解的助手,警長(zhǎng)嚴(yán)肅地說(shuō):“一句因仁慈而說(shuō)出的謊言,上帝也會(huì)裝著沒(méi)聽(tīng)見(jiàn)。”故事告誡人們:編造為他人幸福的謊言而得到高尚。

- 一年前,象山縣發(fā)生了一起現(xiàn)實(shí)版的“警察的謊言”。大徐村一位老人向省公安廳投寄一封信,“舉報(bào)”民警徐祥青多年來(lái)在“謊言”的掩蓋下,自掏腰包默默地照顧、資助著村里上百位老人。他的那些“謊言”善良、純潔、高尚,令人肅然起敬。

- 徐祥青“撒謊”起來(lái)心細(xì)如發(fā),分明是自掏腰包資助困難老人,但“謊稱(chēng)”是別人托我轉(zhuǎn)交給你的、是“政府發(fā)給你的”;分明是借錢(qián)幫人付了住院費(fèi),卻說(shuō)是醫(yī)院有“綠色通道”;……徐祥青這樣做,除了擔(dān)心有人不理解會(huì)產(chǎn)生風(fēng)言風(fēng)語(yǔ)外,更主要是考慮到很多老人并不希望被人當(dāng)作需要照顧的對(duì)象,因此產(chǎn)生思想負(fù)擔(dān)。

- 在徐祥青的心中,全村的老人都是自己的親人。

- 2011年,村子里出現(xiàn)了蹊蹺事,許多老人收到了莫名的補(bǔ)助款,有細(xì)心的老人去鎮(zhèn)政府里一打聽(tīng),并無(wú)此款項(xiàng)。村里老人將此情況向村長(zhǎng)反映后,村主任也沒(méi)弄明白。到了2012年初,莫名補(bǔ)助款又來(lái)了,這次村主任覺(jué)得肯定是有人在做這個(gè)事,決定要查清楚。事情發(fā)生后,村主任第一個(gè)想到的就是徐祥青,打電話(huà)給徐祥青時(shí),徐祥青矢口否認(rèn),沒(méi)有做過(guò)。

- 幾個(gè)月后,村民周成海找到村主任,說(shuō)這筆補(bǔ)償款很大可能是徐祥青發(fā)的,他剛才在徐祥青家里時(shí),聽(tīng)到徐祥青跟別人打電話(huà)說(shuō)起此事。至此,事情終于水落石出,徐祥青看望老人時(shí),很多老人不愿收徐祥青的錢(qián),徐祥青為了讓老人安心收下,就借助于其妻子在鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)為由,說(shuō)這些錢(qián)是鎮(zhèn)里的補(bǔ)貼,是鎮(zhèn)里托他帶來(lái)的。

- 村主任說(shuō),事情查清后,村里開(kāi)會(huì)粗略統(tǒng)計(jì)了一下,收到徐祥青補(bǔ)助款的有30多人。徐祥青究竟幫助了多少人,做過(guò)多少好事已經(jīng)無(wú)法統(tǒng)計(jì),有些老人已經(jīng)過(guò)世。就現(xiàn)在的統(tǒng)計(jì)來(lái)看,村里80多位老人受過(guò)徐祥青的救助,這些年徐祥青花在村里老人身上的至少10多萬(wàn)。

- 老年食堂坐落在村子中央,外墻上“大徐村居家養(yǎng)老中心”幾個(gè)大字格外顯眼。

- “這幾個(gè)字還是前幾天才寫(xiě)上去的。”村支書(shū)翁榮良介紹說(shuō),“這個(gè)老年食堂的取名本來(lái)要征求徐祥青的意見(jiàn),可他一直在醫(yī)院,后來(lái)村民就根據(jù)他當(dāng)初的意愿,取了‘居家養(yǎng)老中心’這個(gè)名字。”

- 粉刷一新的白墻,在陰雨朦朧中顯得格外耀眼。特別引人注意的是“老年食堂”的外墻,上面寫(xiě)著“棄官尋母”、“百里負(fù)米”、“孝感動(dòng)天”3個(gè)尊老、敬老、助老的故事,仿佛在講述這個(gè)“老年食堂”與眾不同的來(lái)歷。

- 每個(gè)人只要懷揣夢(mèng)想,就有機(jī)會(huì)走上浙江衛(wèi)視《中國(guó)夢(mèng)想秀》這個(gè)大舞臺(tái)。去年12月21日晚上,徐祥青已身患重病,但他就是因?yàn)閼汛е粋€(gè)夢(mèng)沒(méi)有圓,走上了《中國(guó)夢(mèng)想秀》舞臺(tái)。

- 在《中國(guó)夢(mèng)想秀》的舞臺(tái)上,徐祥青告訴大家,想給大徐村的孤寡老人們建一個(gè)老年食堂,讓手腳便利的老人們,可以一日三餐有溫飽,讓手腳不便的老人們也可以吃到送上門(mén)的熱騰騰的飯菜。

- 他的這一愛(ài)心感動(dòng)了現(xiàn)場(chǎng)266位夢(mèng)想觀察員,公益捐助團(tuán)為他現(xiàn)場(chǎng)圓夢(mèng),所有人都感受著徐祥青身上那股閃閃發(fā)光的正能量。

- 從杭州回來(lái)后,徐祥青由于身體不適住進(jìn)了醫(yī)院,在病床上,他仍念念不忘老年食堂的進(jìn)展情況。他說(shuō),等自己身體允許了,一定會(huì)把這個(gè)夢(mèng)想付諸實(shí)施,爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。

- 他去參加中國(guó)夢(mèng)想秀,根本不是為了一個(gè)人出風(fēng)頭,而是想借這個(gè)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)他的讓眾人為老人施愛(ài)的夢(mèng)想。

2013年4月17日

2013年4月17日

徐祥青在最美象山人頒獎(jiǎng)典禮上。

徐祥青一家合影

徐祥青一家合影

前排是父親,旁邊是兒子和妻子

- 連著數(shù)日的連綿細(xì)雨,昨天(3月3日)的象山終于開(kāi)晴。走進(jìn)象山大徐村,淳樸好客的村民就迎了上來(lái)詢(xún)問(wèn)是去哪里,得知我們要去老年食堂,其中一位蔣女士說(shuō)她是老年食堂的義工,可以跟她一起去。

- 象山大徐村,這個(gè)近段時(shí)間被媒體鋪天蓋地表?yè)P(yáng)的寧波好人徐祥青的老家,這個(gè)“大徐人民的好兒子”,在2月5日去世,而他生前最大的心愿就是建設(shè)一個(gè)老年食堂,讓手腳便利的老人可以一日三餐溫飽,讓手腳不便利的老人可以吃上送上門(mén)的飯菜。今天,筆者來(lái)到了這個(gè)老年食堂,剛開(kāi)業(yè)不久的食堂嶄新一片,占地500多平的食堂被打掃的干干凈凈。

- 大徐村的村中心,離徐祥青的老宅不遠(yuǎn),老年食堂就坐落在這。

- 穿過(guò)長(zhǎng)長(zhǎng)的小巷,一間古香古色的平房佇立眼前,粉刷一新的白墻,掛著“居家“養(yǎng)老中心”的牌子,在一片黑瓦灰墻中,顯得格外亮眼。

- 院子寬敞,邊上種了不少花草,經(jīng)過(guò)屋外的走廊,外墻上掛著三幅宣傳畫(huà),“棄官尋母”、“百里負(fù)米”、“孝感動(dòng)天”,每一幅畫(huà)里都是一個(gè)尊老、敬老、助老的故事。

- 房子不小,有三百多平方米,一間餐廳、一間廚房,洗手間、儲(chǔ)藏室、辦公室,該有的都有。

- 為了紀(jì)念徐祥青,餐廳有了新名字,“祥青餐廳”,一走近,掛在墻上的一張巨幅照片吸引了記者的注意。照片中,在大徐村老年協(xié)會(huì)的門(mén)口,20多位老人站得筆挺,徐祥青就在中間,還是那樣高大,還是那樣笑臉憨憨。

- 2013年2月拍下的照片,一年后再見(jiàn),近在眼前,鮮活如初。

- 餐廳整潔明亮,長(zhǎng)桌圓桌依次排好,椅子是毛竹椅子,桌布是橘紅色的,透著一股溫馨和喜氣。轉(zhuǎn)了一圈,記者發(fā)現(xiàn),偌大的餐廳竟沒(méi)有一根柱子,前來(lái)幫忙的村民告訴記者,這是祥青的設(shè)計(jì),老人大多行動(dòng)遲緩,眼神也不大好,沒(méi)有柱子,來(lái)吃飯的老人就不會(huì)磕著碰著。

- 都說(shuō)徐祥青心思如發(fā),老年食堂的每一處細(xì)節(jié),都無(wú)不體現(xiàn)著這點(diǎn),就連臨終前,他還惦記著食堂的一點(diǎn)一滴。

- 記者注意到,“祥青餐廳”出菜窗口,放了一只畫(huà)著笑臉橘子。徐祥青生前曾在辦公桌上放了兩個(gè)畫(huà)有笑臉的橘子,一個(gè)對(duì)著自己,一個(gè)對(duì)著同事,代表他的樂(lè)觀精神。

- “這張笑臉會(huì)堅(jiān)持放下去,不僅是為了紀(jì)念祥青,也是為了記得祥青的精神。”

-

- 下午兩點(diǎn),安靜的老年中心只聽(tīng)到一陣陣切菜聲,在蔣女士的帶領(lǐng)下,我們來(lái)到了食堂的后廚,米魚(yú)的香味已經(jīng)彌漫開(kāi)來(lái),都是相熟的朋友,蔣女士一到廚房就開(kāi)始洗菜拋皮,“周師傅早上6點(diǎn)就去買(mǎi)菜了,每天都在老年食堂給老年人做飯。”蔣女士給我們介紹這位同樣滿(mǎn)鬢花白的廚師。今年66歲周梅全,和徐祥青還是故友、鄰居。問(wèn)起徐祥青就一下就沉默了,只是跟我們說(shuō):“祥青是個(gè)好人,我們都該跟他學(xué)習(xí)。”

- 開(kāi)過(guò)20多年的飯店,干了20多年的大廚,周梅全的手藝沒(méi)人說(shuō)不好。幾年前,因?yàn)橥饶_不好,退休回家,本以為這輩子再也不會(huì)操刀揮勺的周美全說(shuō),要不是祥青,自己可不會(huì)隨意攬活。

- “祥青家就在我家隔壁,看著他長(zhǎng)大,做了那么多的好事,都應(yīng)該向他學(xué)習(xí),我也一樣。”周美全說(shuō),趁自己身體還行,就決定接下這個(gè)活,發(fā)揮發(fā)揮余熱,讓走了的祥青也有個(gè)安慰。

- 同樣是在食堂做義工的張女士,提到徐祥青,“以前他老會(huì)來(lái)村里做好事,現(xiàn)在他不在了,我們應(yīng)該來(lái)繼承發(fā)揚(yáng)他的這種精神。”張女士還跟我們透露,他來(lái)老年食堂做義工得到了全家人的支持,他的丈夫甚至鼓勵(lì)她多去照顧老人,家里的家務(wù)活他來(lái)做。

- 回到老年食堂的時(shí)候正趕上開(kāi)飯,熱氣騰騰的飯菜一上桌,香味撲鼻。都是一些孤寡老人,一天最快樂(lè)的事情就是和大伙圍坐在一起,吃吃飯,聊聊天。徐振倫也與他們坐在一起,他把家里自己腌制的螃蟹拿出來(lái)跟大家分享,老人們吃的津津有味。

- 當(dāng)我們問(wèn)到一位80多歲的老人時(shí),他說(shuō),他好多次受到徐祥青的照顧,他一個(gè)人住在老家,因?yàn)殚L(zhǎng)期沒(méi)有親人的照顧,徐祥青經(jīng)常會(huì)來(lái)看望他,還給他送錢(qián)送吃的,沒(méi)想到這么個(gè)好人這么早就走了,說(shuō)到這個(gè),老人眼里都泛上了淚花。

- 在食堂忙里忙外的一個(gè)年輕小伙正給老人打著飯,他叫周成海,他也是老年食堂的義工,他告訴我們他以前接受過(guò)徐祥青的幫助,現(xiàn)在他要繼承發(fā)揚(yáng)徐祥青精神,建老年食堂是他的心愿,現(xiàn)在我們要做力所能及的事情來(lái)完成徐祥青的遺愿。

- 正說(shuō)著,他已經(jīng)拎上了保溫桶,他說(shuō)他要給一個(gè)中風(fēng)在床的老人送飯去,跟著周成海,我們一同前往了這戶(hù)人家,穿過(guò)一條窄小的石子小路,來(lái)到了老人家里,因?yàn)殚L(zhǎng)期中風(fēng)在床,這位老人只能靠子女來(lái)料理日常,根本不能動(dòng)手吃飯,周成海把告訴我們,只要村里有老人生病不能去食堂吃飯,他們都會(huì)上門(mén)給老人送飯的。

- 大徐村老年食堂這份遺產(chǎn)飽含著徐祥青的心血,傾注了他對(duì)老人無(wú)限的關(guān)愛(ài)。現(xiàn)在,老年食堂已經(jīng)開(kāi)張,老人們已經(jīng)開(kāi)始在食堂吃飯,而徐祥青卻離開(kāi)了老人們,這份實(shí)實(shí)在在的遺產(chǎn)正在激勵(lì)更多的人,接過(guò)他的愛(ài)心接力棒,在他去世后能夠繼續(xù)照顧大徐村的老人們。

- 周主任告訴我們,之前社會(huì)各界給老年食堂捐助的60萬(wàn)已經(jīng)所剩無(wú)幾,而《中國(guó)夢(mèng)想秀》承諾的10萬(wàn)元夢(mèng)想基金到現(xiàn)在還沒(méi)有到賬,眼看著老年食堂資金越來(lái)越少,而每天的食物都需要保障,“現(xiàn)在象山、寧波各個(gè)單位都在捐資,村民們把自家種的菜都往食堂送,”只希望我們的老年食堂能永遠(yuǎn)辦下去,幫助越來(lái)越多的人,把徐祥青精神發(fā)揚(yáng)光大。

- 在徐祥青身上找不出什么驚天動(dòng)地的事跡,可就是他看似平凡細(xì)微的一舉一動(dòng),不僅踏踏實(shí)實(shí)落在老人們孤寂的心間,也真真切切印在了身邊人的腦海中,震撼著我們的心靈。

- 或許,我們的好人徐祥青并未曾離開(kāi)。他的一舉一動(dòng)已經(jīng)在那些見(jiàn)證過(guò)他敬老事跡的人,那些受過(guò)他幫助的人,還有他的家人心中打下烙印。

- 讓人感到欣慰的是,有些變化,雖然微小,但總在發(fā)生。周主任長(zhǎng)告訴我們,自從徐祥青那么多年來(lái)默默照顧老人的事跡在村里傳開(kāi)后,村里的風(fēng)氣在不知不覺(jué)中發(fā)生著一些微小,可喜的變化,風(fēng)氣好了很多。

- 據(jù)悉,為了更好地傳遞徐祥青精神,象山縣公安局決定將之前的承擔(dān)愛(ài)民幫困任務(wù)的“知心警花”和“陽(yáng)光警隊(duì)”合并,成立“徐祥青愛(ài)民警隊(duì)”,將愛(ài)民敬老的傳統(tǒng)延續(xù)下去。同時(shí),大徐村居家養(yǎng)老中心準(zhǔn)備專(zhuān)門(mén)開(kāi)設(shè)徐祥青事跡陳列室,讓人們學(xué)習(xí)他29載無(wú)私奉獻(xiàn)的精神。

- 徐祥青精神已經(jīng)深深扎根在大徐這片土壤上,開(kāi)出了報(bào)春的花蕾。

- 編輯手記: 在孤寡老人們含淚的目光中,在村民們的交口稱(chēng)贊中,我們發(fā)現(xiàn)這位不善言辭的基層民警,所做之善事讓人既詫異又動(dòng)容:他用自己近半的收入,接濟(jì)困難老人,不但逢年過(guò)節(jié)探望,還經(jīng)常組織他們外出旅游;節(jié)假日,他為老人打掃衛(wèi)生,帶他們看病求醫(yī)……更難能可貴的是,他做好事不留名,常年借他人之名為老人們謀福利,直至去年才被村干部調(diào)查出是其所為。 為人民服務(wù)絕不是一句空口號(hào),為人民服務(wù)到實(shí)處、急處、難處,才能體現(xiàn)人民警察的真正光榮。黨的十八大明確要求,公安機(jī)關(guān)必須“切實(shí)肩負(fù)起中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者、捍衛(wèi)者的職責(zé)使命”。這“兩個(gè)者”的雙重定位,為公安機(jī)關(guān)在新時(shí)期如何自覺(jué)融入中國(guó)特色社會(huì)主義“五位一體”總布局,服務(wù)“全面建成小康社會(huì)”新目標(biāo),奠定了思想基礎(chǔ)、指明了工作方向。而和諧的警民關(guān)系,則是公安機(jī)關(guān)踐行好“建設(shè)者”和“捍衛(wèi)者”職責(zé)使命的基礎(chǔ)條件。 在這個(gè)春天,在甬城大地,暖暖的警民魚(yú)水情在交流涌動(dòng)。正是這股暖流的存在,使得我們的家園更加平安,我們的生活更加和諧。我們衷心祝愿這和諧警民之情,如青松般常綠,如春筍般蓬勃!

|