這家曾經名噪一時的甬城銀樓,經歷了怎樣的浮沉?

獨家搶先看

現在如果提起“銀樓”一詞,一般人都會想起上海“老鳳祥”、南京“寶慶”等品牌。事實上從清末開始中國銀樓業大盛,除華南要埠廣州、香港以外,其他各地銀樓業幾乎為浙江人壟斷,尤以“寧波幫”居主導地位。據1932年統計,寧波市區共有大小銀樓24家。在這其中,“方聚元”就是寧波代表銀樓之一。

民國時期銀樓出售的金條 來源:網絡

01

相關起源

在“寧波檔案”微信公眾號2月16日發布的推文中,有不少德國建筑師恩斯特?柏石曼拍攝的老照片,其中一張“方聚元”的商鋪照片引起了我的注意。雖然是黑白照片,但也足以看出鋪面的景象。“方聚元”當年開在寧波郡城東渡門內第一道公墻的東大街上,交通便捷,地段熱鬧,坐北朝南,三開間梅園石門面,三大進樓房,極有氣派。

20世紀初的“方聚元”銀樓 恩斯特?柏石曼 攝

寧波,曾是全國銀樓業的后方根據地。清末民初,曾先后涌現出“方聚元”“鳳寶”“方九霞”“行遠”“紫金”“新鳳祥”“老鳳祥”“新寶成”“天寶成”等十余家規模大、影響力強的銀樓。在這其中,“方聚元”“鳳寶”“方九霞”“行遠”“紫金”皆為鎮海西鄉柏墅方的方氏家族產業。其中“方聚元”和“鳳寶”兩家,前者在東渡門內,后者在東渡門外,更是整個行業內的翹楚。但是像這樣的豪門大戶也有自己的煩惱。由于人口眾多加上生活奢靡,原先的家底早已被掏掉不少,幸好家族內出現一位有能力的人物,她就是方盛氏。

02

經營之道

在資料中并未查到方盛氏的具體姓名,只知道她出生于鎮海旅滬巨商盛家,之后嫁入方家,所以在當時被稱為“方盛氏”。光緒末年(1908年),方氏遭家道之變。萬不得已之下,掌店方盛氏選擇了“壯士斷腕”,忍痛賣掉了旗下產業“鳳寶”,竭力經營“方聚元”。

“方聚元”的金戒指 來源:網絡

單純的出售旗下產業并不能改變根本問題。為此,精明強干的方盛氏果斷開始改革,她推出了兩項重要舉措。其一,她改家族式專營為入股式聯營。邀請了上海銀樓業大同行公所總董、南京路“方九霞成記”銀樓經理桂增元與上海某銀樓資深職員裘清甫聯合入股,共同簽訂了合伙議單,共集資三萬兩千余銀元,解決了銀樓運營資金短缺的狀況;其二,拉了裘清甫入股后,辭退了原來業績平庸的經理,聘請了裘清甫為經理。裘清甫的能力很強,又吃苦耐勞、勇于任事,只是因為秉性耿直,所以在上海時頗受人排擠。方盛氏慧眼識人,授以全權負責店務之職。

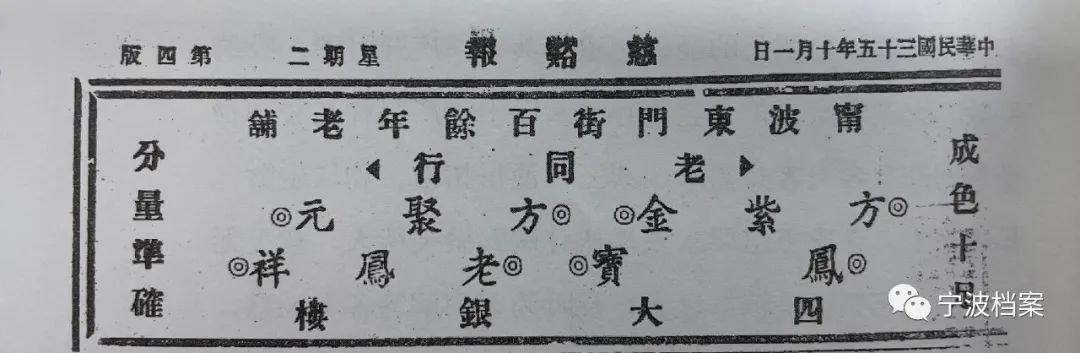

“方聚元”在報紙上的廣告 來源:1946年10月1日《慈溪報》

裘清甫時年三十歲,正是年富力強之時。他確定了幾條經營原則。第一,專心于金銀飾品的制作,精益求精以求顧客口碑,不炒作黃金。當時不少銀樓利于黃金市場上金價的起伏做投機生意,獲利豐厚但風險極大。裘清甫認為,像“方聚元”這樣的老字號,做好本職才是正道;第二,儲備資金,廣開財源,擴大黃金儲備,充實流動資金,應對可能發生的危機;第三,始終堅持一切以顧客需求至上,和氣生財,狠抓店內服務,親自坐鎮店內為客戶答疑解惑。這樣的服務理念即使時至今日,仍有借鑒意義。

在方盛氏大刀闊斧的改革與裘清甫的精心管理下,“方聚元”銀樓店的業務蒸蒸日上。對外信譽增強,對內人心安定,一派中興氣象,成為當時寧波銀樓業界執牛耳者。

03

策略調整

也許不少人會有疑惑,今天看到的許多仍存世的“方聚元”銀樓的產品以金飾居多,而銀飾較少。這是因為從上世紀20年代后期開始,受社會奢靡風氣和西方文化的影響,金銀行業出現了金貴銀賤的市場趨勢。為了應對形勢的變化,“方聚元”調整了經營方向,改“銀樓”為“金樓”,店內銷售的金銀制品比例調整為9:1。在技藝上大力發展時式鑲嵌業務,派人去上海學習流行的制品技藝。

“方聚元”金飾 來源:網絡

在黃金的品質方面,“方聚元”一直讓人很放心。店里一直以“足金立品、誠信立市”為經營宗旨。當時上海銀樓業大同行有規定,含金量達到99.3%即為“足赤”。但是要達到這個標準很多時候非常困難,即使是老師傅操刀,也難保證百分百不出偏差。為此,“方聚元”改良技藝,率先引入西方“硫酸提煉法”。因為這項技藝較為復雜,之后為了保證質量,放棄自行煉金,把渾金帶往上海,交給正規冶金廠加工代為煉制。所以,“方聚元”店內出手的足赤金貨完全達標,不會出現打折扣的現象。

04

由盛轉衰

前面提到過,“方聚元”在經營中取得“中興”成就的核心人物是方盛氏和裘清甫。尤其是方盛氏,她依靠自己的能力和用人之道保證了這家銀樓的平穩運作。但自從這位具有傳奇色彩的女強人去世后,家族中的各位小老板們開始步上揮霍無度,虧空巨款之路,這家老店開始變得外強中干。對此,裘清甫盡管毫不含糊,要給這些虧空計算年利息一分,但并不能制止他們繼續伸手要錢。虧空加利息,越滾越大。后來,在經理向股東一再催討欠款之下,方家三房不得已于1923年前后把兩股股份以原本的股價翻一番價格出讓,蚌埠老鳳祥銀樓經理桂安卿和本店經理裘清甫各得—股。這樣,裘清甫進一步大權獨攬。但是,也為之后的發展埋下了巨大的隱患。

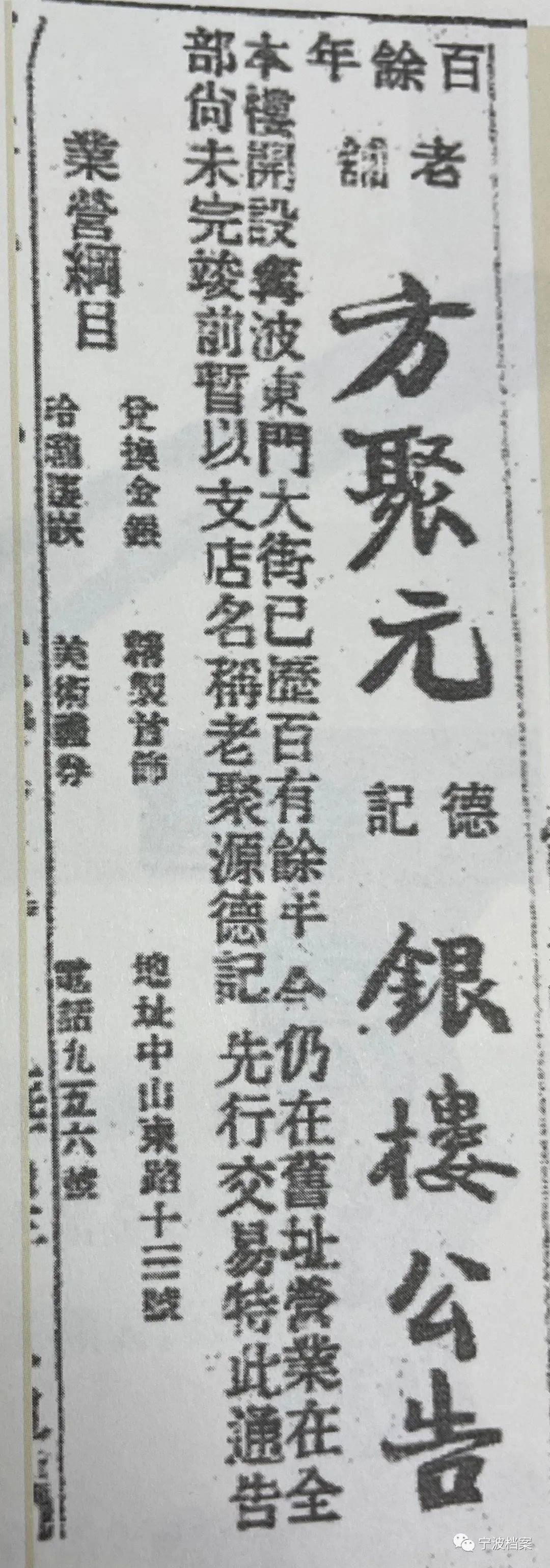

“方聚元”在報紙上刊登的廣告 來源:1943年10月25日《時事公報》

從上世紀20年代開始,隨著第一次世界大戰結束之后國際局勢的暫時穩定,帝國主義經濟勢力卷土重來,侵占中國市場,掠奪中國資源,上海金價步步回升,寧波銀樓業生意漸漸清淡,“方九霞”“新鳳祥”“新寶成”等相繼歇業。到了30年代,日軍侵占我國東北,加之國內時局動蕩,影響到了各行各業。當時上海金價一再躥升,民生蕭條,百業凋敝。寧波銀樓業舉步維艱,“方行遠”“方資金”的景況頗感困難,“方聚元”幸有裘清甫經營有方,仍能保持盈利,但也已是苦苦支撐。

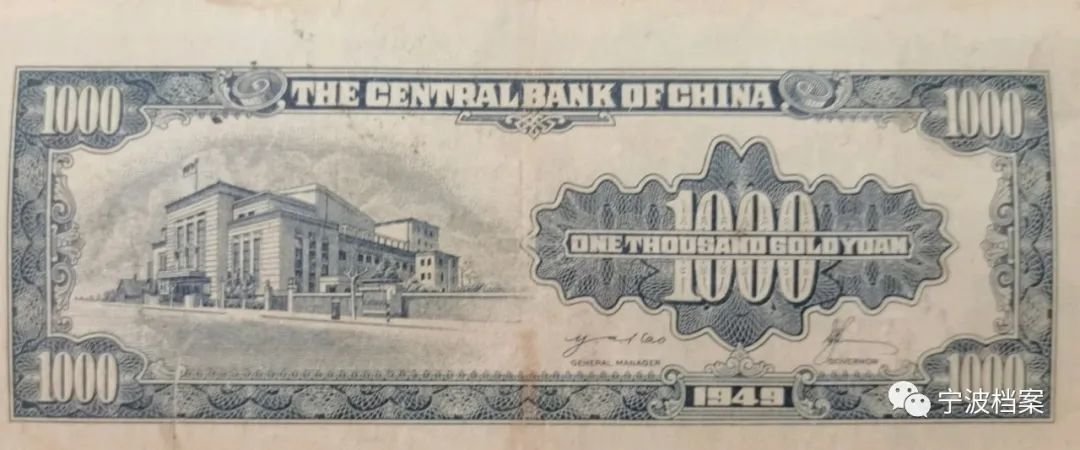

南京國民政府“廢兩改元”后頒行的法幣 來源:網絡

到了1935年,南京國民政府推行幣制改革,實行“廢兩改元”,頒行法幣,收兌全國銀元,使金價暴漲,銀樓業受到巨大影響。1936年,當局策劃“方聚元”“鳳寶”“天寶成”“老鳳祥”“方行遠”“方紫金”這六家銀樓共同設立了聯合收金處,名義上是讓這幾家銀樓投靠寧波中央銀行,替該行收購寧波地區的民間黃金,以賺取銀行傭金,實則是想讓銀樓將庫存金貨兌換成法幣。

以現在的眼光來看,這是一場徹頭徹尾的陰謀。但當時“方聚元”的股東,有的少不更事,有的老而無用,居然都沒有看清此中玄機。當年的“聰明人”裘清甫此時早已年邁力衰,心有不逮,也無奈將店內全部存金一千余兩拱手兌給該行。隨著通貨膨脹,法幣瘋狂貶值,寧波銀樓業最終集體關門收場,“方聚元”也未能幸免。不過以“方聚元”為首成立的寧波聯合收金處的組織形式一直持續到抗戰初期,堪稱中國銀樓業史上的特殊一頁,對以后中國金融市場的發展留下了極具意義的深遠影響。

雖然“方聚元”銀樓距今已經消失了半個多世紀,但在不少老一輩寧波人的心中它仍是寧波銀樓業的代名詞。曾經的“方聚元”,在寧波商業史上留下了重要的一筆。

來源:寧波檔案